新しいライフスタイルをご提案します

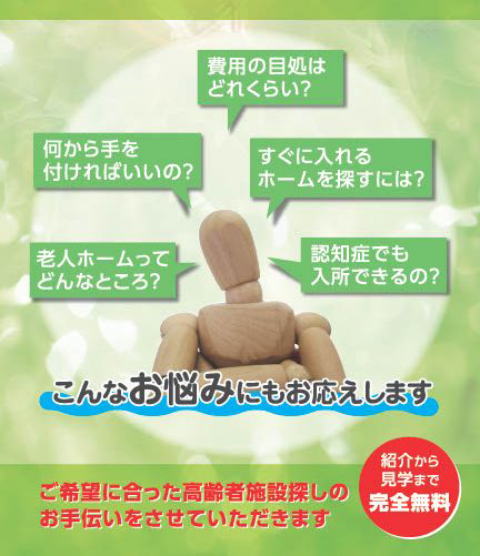

株式会社ライフサーチはお客様のご希望に合った施設をご紹介します。

よくあるご質問

- Q 紹介、相談、見学立会い無料となっていますが、本当に費用はかかりませんか?

A ライフサーチは施設様側と業務委託契約を結んでおり、各施設様から紹介手数料をいただいております。ご相談者様にかかる費用は一切ございませんので、ご安心ください。 - Q 施設見学を希望する場合は、同行してくれますか?

A ご自宅から見学先まで送迎いたします。福祉車両を使いますので車イスのままでも乗り降りできます。見学先では施設担当者の説明をその場でわかりやすく解説いたします。

■新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年も、より一層お客様にご満足いただけますよう、誠心誠意努めてまいる所存でございます。

皆様の変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■季節だより

新年のご挨拶とともにウグイスの動画をYouTubeに載せました。

是非お楽しみ下さい。

「季節だより」へ